用語解説(生産施設編)~工場立地法で「生産施設」に該当するのはどこ?~

こんにちは!

今回は工場立地法の重要ワードのひとつ、「生産施設」について解説します。

この言葉、法律用語としてはよく使われますが、実務の現場では“どの部分が生産施設にあたるのか”が意外と曖昧なままになっていることも。

工場立地法では“どこまでが生産施設か”の線引きがとても重要で、届出義務や面積割合の計算にも大きく関わってきます。

◆ 「生産施設」の定義はどうなっている?

まず、法律上の定義は以下のとおりです。

工場立地法施行規則(第2条)より抜粋

「生産施設」とは、製造工程等を形成する機械または装置が設置された建築物、 またはその機械や装置が建物の外に設置されている場合も含む。

ただし、地域環境に悪影響を及ぼさない一部の附帯施設などは除かれます。

つまり、単に「工場の建物」というだけでなく、中身の機械設備が“製造工程を形成しているかどうか”がカギなんです。

じゃあ、機械が入っていない倉庫や休憩所は、生産施設に該当しないってことだよね?

工場管理者たろう

はちろう

その通り!工程に関わる機械があるかどうかが判断基準なんだ

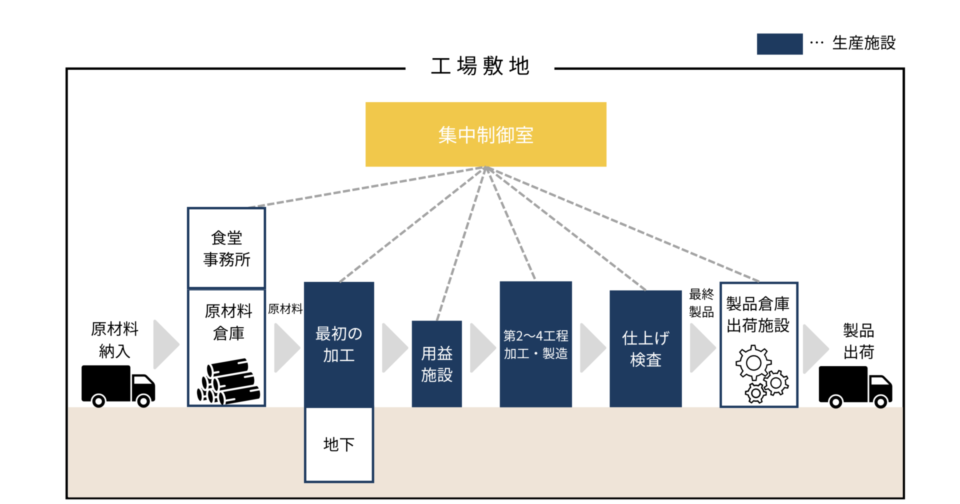

◆ 工程の流れで考えると分かりやすい

実務では、生産施設かどうかを判断するには製造工程の流れに沿って考えるのが基本です。

以下の図では、工場内の施設の中で「生産施設」にあたる部分を分かりやすく整理しています👇

◾️原材料を受け入れる倉庫やヤード(加工前)

通常は生産施設に含まれません。ただし、生産施設と物理的に一体になっている場合は例外あり

◾️最初の加工を始める施設・機械

ここからが「生産施設」のスタート!

◾️途中の製造ライン、加工装置、付随する設備(※)

すべて生産施設に含まれます。※ただし、受変電設備や用水設備は除く。

◾️出荷前の製品倉庫や荷捌き場

工程が完了した製品を保管・出荷するだけの施設は、生産施設には含まれません。

あくまで“加工してるかどうか”がポイントなんだね!

工場管理者たろう

◆ まとめ:生産施設は「製造工程に関わる設備」で判断

✅「建物」であっても、製造工程を形成していなければ生産施設とはならない

✅生産ラインの“始まりから終わりまで”が該当するわけではなく、加工している部分だけ

✅原材料倉庫や製品倉庫は、原則含まれない

📌 次回予告

次回は、「用語解説(緑地、環境施設)」について解説するよ!

|

|